アユ釣りといえば友釣りが主流だが、初心者やファミリーでも気軽に楽しめるのが「エサ釣り」だ。中小河川を舞台に、軽量な竿とシンプルな仕掛けを使えば、本格的な釣り体験が手軽に実現する。この記事では、エサ釣りの基本からおすすめの装備、東京近郊の人気ポイントまで、アユ釣りの新しい楽しみ方を詳しく紹介する。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

手軽に楽しめるアユのエサ釣り

アユ釣りはトモ釣りが主流となっているが、手軽に楽しむ方法としてエサ釣りが挙げられる。アユの好むエサをハリに付けて釣る方法で、ヤマベ釣りのようにシンプルな玉ウキ仕掛けなどで十分に楽しめる。

また、トモ釣りが不向きな中・小河川がメインターゲットになるため、3~4m前後の竿と簡単な仕掛けを用意すればいい。そのため、トモ釣りに比べて、道具類は少なくて済む。

子どもから年配まで、誰にでも手軽にアユ釣りを楽しむことができるのが特徴。

釣りの対象と釣り場

アユには縄張りを持つ「1. 縄張りアユ」、縄張りを持つことができない「2. あぶれアユ」、縄張りを持たない「3. 群れアユ」の3種類がいると言われる。

トモ釣りやルアー釣りは1を対象にしたもの。エサ釣りでは縄張りを持たない2、3のアユが対象になる。

これらのアユは、トモ釣りで有名な大河川より、天然ソ上が豊かなうえトモ釣りが不向きな中・小河川に比較的多く見られるのが特徴。このような河川は規模が小さいゆえ、ポイントが絞りやすいのでおすすめだ。

アユのエサ釣りに適したポイント例(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

アユのエサ釣りに適したポイント例(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)必要な装備

ここからはタックルをはじめ、必要なアイテムについて解説したい。

1. 竿

4m前後のカーボン製ハエ竿か小物用万能竿などで、軽く持ち重りのしないものを選ぶといい。3.6mのハエ竿が1本あればほとんどの河川で通用するが、4.5mのズーム式の竿を持っていれば、ポイントに応じて長さを変えて釣ることも可能だ。

2. イト・ハリ

ミチイトは0.4~0.6号、ハリスは0.3号または0.4号付きのヤマベバリかソデバリ、秋田キツネの2~3号など。石底を釣ることが多いため、こまめにハリ先を点検することが大切。

3. ウキ・オモリ

透明度の高い河川での釣りになるため、魚に警戒されないように、できるだけ小さいウキが望ましい。

瀬を狙う場合、軸付きセル玉8mmをゴム管止め、または同じ大きさの木製中通し玉ウキをツマヨウジで止めて使用。流速・水深などによりひと回り大きい玉ウキ(直径12mmなど)、または玉ウキを2個付けて釣ることもある。

流れの緩いトロ場では、立ちウキを使用する。その場合、ボディ長3cm前後のトウガラシウキやハエ用発泡ウキをゴム管止めする。トップ(ウキの頭)が水面から2、3mm出るように、6~8号ガン玉を数個、または割りビシ小や板オモリで調整する。

4. エサ箱

エサ釣りの必需品。腰ベルトにセットできる軽量のプラスチックタイプで、違う種類のエサや寄せエを入れられる渓流用の仕切りがあるタイプがおすすめ。

5. ビク・クーラー

釣った魚を生かしたまま移動できるズックタイプのビクが便利。エアポンプ付きのバケツもいいが、夏の炎天下の釣りの場合、水が沸きやすくて魚が弱ってしまうので注意が必要。

クーラーは夏の必需品で、行きはエサを入れて持参。帰りは釣った魚を入れて持ち帰る。またビクがいっぱいになったらクーラーに移し替える。保冷剤を多めに入れておくといい。容量は移動を考えると肩掛け式で5~7Lが適当。

6. タモ

20cm以上の良型や渓魚が多い場所ではタモがあると安心。アユダモまでは必要ない。25~30cm枠の渓流用のランディングネットが使いやすい。

7. その他

夏の炎天下で釣りをする場合、帽子は必需品。つばが広く通気性がいい昔ながらの麦わら帽子がおすすめ。逆光時に水面のギラツキから目を守り水中の様子が把握できる偏光グラスも必要。

また漁協管轄の河川は入漁料が必要なため、事前に購入してから入釣すること。

8. エサ

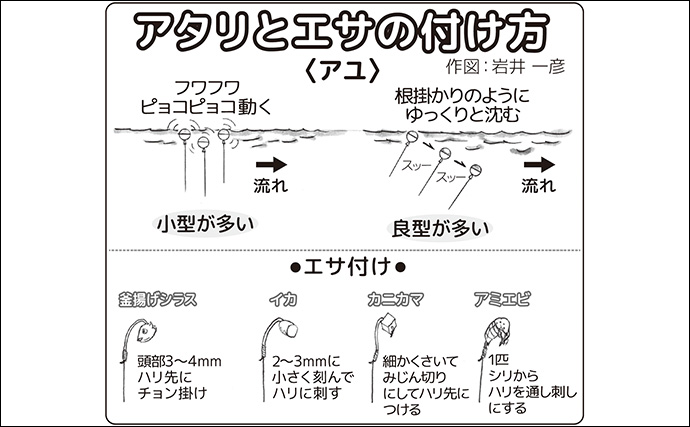

釜揚げシラス、イカ、アミエビ、カニカマなどが挙げられる。河川によっては釣れるエサが異なるが、全国的にもっともポピュラーに使用されているのはシラス。これを用意しておくと間違いない。シラスは丸ごと1匹使用するのではなく頭の部分の3~4mmだけハリに付けると掛かりがいい。

流れの緩い所で魚を1カ所に集めて釣る場合は寄せエサが効果的。市販の撒きエサもあるが、付けエサと同じものを手で握りつぶしてポイントの上流に撒くと、アユの群れが集まり、食い気が持続することがある。

ポイントと釣り方

ここからはポイントの選び方や釣り方について解説したい。

1. ポイントの選定

春は瀬、トロ場を選ばず、川全体がポイント。狙いは瀬頭、瀬の両脇、瀬尻、馬の背のカケアガリ、そしてセキの上下、橋脚周りなど。またアカの付いたコンクリート護岸沿いも見逃せない。以上のような場所にアユの姿が確認できれば、釣果は約束されたようなものだ。

2. ウキ釣り

流れが緩く、底石が多い水深1m前後のトロ場に向く。このような場所は魚の移動があるため、1~2尾釣るとあとが続かなくなる。場所の移動も考えられるが、流すコースを変える、群れを止めるために寄せエサの使用も視野に入れるといい。

魚が高活性の時にはウキが着水すると同時に消し込む、食い上げるなどのアタリが出る。一般的にはチョン、チョンとウキを刻んだあとにスーッと消し込むパターンが多い。ミチイトは常に張り気味にしておき、ウキに反応が出たら軽く聞きアワせるといい。

3. フカセ釣り

落ち込み、巻き返し、瀬頭、ザラ瀬など川の流れで変化のある所を釣る方法。水深30~50cmが目安になる。特に水面や水底に見える大石の周りは魚が着いていることが多いので、丹念に探るといい。

流れがあるため、ウキ下は水深よりやや長めに取り、常にエサがウキより先に流れるように意識して竿を操作する。

この時期のアタリは比較的明確に出るためアワせやすい。ウキがピクピクと上下する、スーッと沈む、一瞬止まる、横に走るなど、何かおかしいと感じたらすかさずアワせよう。

4. 釣りの日並み

ヤマベやフナなら朝夕マヅメが狙い時だが、アユの場合、水温が高くなる日中に活性が高まることが多い。そのため、10時から15時を目安に釣りたい。また雨後の増水や濁りが入っている時は、警戒心が薄れるので狙いめ。さらにアカが流されたあとは、良型の好釣りのチャンスだ。

アタリとエサの付け方(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

アタリとエサの付け方(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)東京近郊のおすすめ釣り場

ここからは都内からアクセスしやすい釣り場を紹介する。

1. 埼玉県・黒目川&柳瀬川

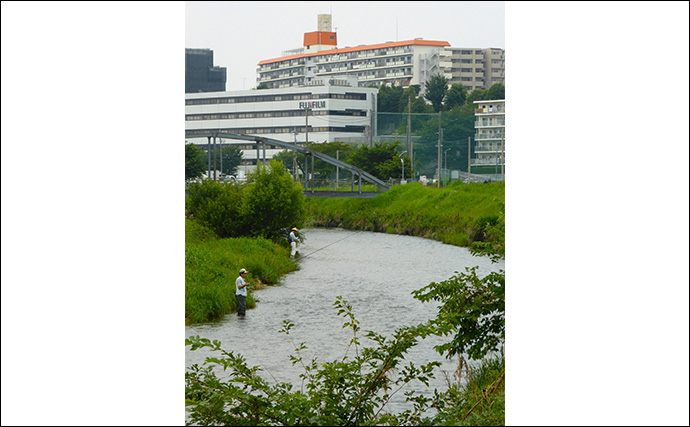

東京からもっとも近い釣り場として、埼玉県朝霞市や新座市を流れる荒川水系の黒目川や柳瀬川が挙げられる。わずかながら放流もあるが、釣れる魚のほとんどは天然ソ上した魚だ。

東京から電車で1時間前後と近く、6月1日の解禁から12月31日まで長く楽しめるのが魅力。土手沿いに遊歩道が整備されているため、ポイントにアプローチしやすい。セキの上下、橋の下、矢板護岸沿い、ホソの吐出しなど、流れに変化がある所がポイント。9月に入ると上流の東京都側で良型が釣れる。

朝霞市黒目川の釣り風景(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

朝霞市黒目川の釣り風景(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)2. 千葉県・湊川&小櫃川

千葉県の房総半島を流れる養老川、夷隅川、小糸川、小櫃川、湊川の5河川は放流も盛んだが、天然ソ上も多いことで知られる。このうち湊川は人気河川で解禁日から訪れる人が多い。好ポイントは支流の相川合流点からダム下まで。

小櫃川は比較的釣り人が少なくまったりと楽しめるのがいい。久留里駅から上流域がおすすめ。

房総の河川の解禁期間は6月1日から9月30日まで。良型狙いなら、秋の彼岸ごろに出かけるといいだろう。

3. 神奈川県・早川&新崎川

どちらの河川とも急峻な地形を流れるため、渓流の様相のまま海に流入しているのが特徴。

箱根町の芦ノ湖を源に小田原市で相模湾に注ぐ早川は、古くからトモ釣りや毛バリ(ドブ・チンチン釣り)で有名な河川。しかしエサ釣りの解禁は遅く、9月1日から。

湯河原町の新崎川は漁協がないため放流はない。しかし、天然ソ上が多い川として知られる。釣り方に制限はなく、エサ釣りを楽しむことができる。JR線湯河原駅から徒歩20分程度なので、電車釣行が可能だ。解禁期間は県規則により、6月1日から10月14日。

湯河原新崎川の釣り風景(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

湯河原新崎川の釣り風景(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)<週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦/TSURINEWS編>

from TSURINEWS https://ift.tt/KjubfoD

via IFTTT

コメント

コメントを投稿